前回までのあらすじ

運命をめぐる遥かなる物語の連載はコチラ最初の「貧しい国」は、全ての罪が金で購えるシステムにより、悪いことをし放題の「心の貧しい人たち」が巣食う国だった。

次の「科学の国」は物質や肉体の研究にのみ囚われ、「本当の私とは何か」を見失っていた。

3番目の「呪われた国」は、不幸はみな宿命とあきらめ原因を省みようとしない、その名のとおり不幸が連鎖する国。

そして次の「歓楽の国」では、ソラの幼馴染カレスが「人生は先の心配をせず、楽しむべきだ!」と主張していた。

自らの正義を貫くためには他の犠牲も厭わない、恐ろしい「正義の国」を後にしたトモとソラは、哲学が盛んな「懐疑の国」で出会った男性と、運命のパラドックスに満ちた問答を交わした。

続く「自由の国」では、何もかも自分で決めなければいけない自由に囚われてしまった少女にアドバイスを送ったのだった。

その後、2人が向かった「不死の国」では、トモとソラが離ればなれに…。母親を蘇らせる術はあるのか?ソラの記憶まで失ってしまったトモの運命は?

第9話 不死の国 後編

ゴツゴツとした浮かぶ岩塊の上は不思議な空間だった。

白っぽい建物が建ち並び、住民も一様に肌が青白く、似たような顔立ちをしている。

どこか現実感のない空間――それが知子の印象だった。

研究エリアで知子が受けた記憶の改ざん処理のせいで頭がぼうっとし、全てが霞がかったようにおぼろげだ。

何種類かの薬物を摂取し、電気信号を受けた後にカウンセリング。

そうして数日間を過ごした後に自由行動が認められた。

常識や文字は分かるのだが、ところどころ記憶に欠落があり、気分が悪い。

処理を担当した職員は「しばらくすれば記憶も馴染み安定しますよ」と教えてくれたが、今はとにかく不安だった。

しかし、ハッキリと覚えている記憶はある。

死んだ人を――母親を蘇らせる。

それだけを頼りに、知子は『中央保険局』と案内板に書かれた建物を目指した。

やはりそれは白っぽく、清潔そうだが単調なデザインだ。

(ここで合ってるのかな…?でも、いきなり『死者を蘇らせる方式を教えてください』って聞くのも変かも…)

少しためらってしまうが、他に良い思案もない。

知子は思い切って総合受付と書かれた窓口で尋ねてみることにした。

「死者を生き返らせる技術ですか…ナノマシンや蘇生法のことでしょうか?」

「蘇生法…ッ!やっぱりあるんですか!?」

対応してくれたのはスラリとした印象の男性だ。

やはり肌が白く、体型も均整がとれている。

「ここでは様々な研究がなされていますから、お望みのテクノロジーかどうかは不明ですが…少しお待ちください」

職員は電話のような機械でどこかに連絡をとり、「B棟のドクター・ブラッシュの研究施設が見学可能ですよ」と教えてくれた。

わざわざ知子のためにアポイントをとってくれたらしい。

「あ、ありがとうございます」

「いいえ。この国には様々な病気やケガを癒やすために外部から人がやってきます。アナタも事情がおありのようですね」

職員は「外部から来た方はすぐに分かりますよ」と袖まくりをし、知子に肌を見せた。

「ナノマシンで治療を受ければ肌の色は白くなりますからね。顔立ちも我々とは違いますし」

どうやら国民の姿が似ているのはナノマシンの働きによるものらしい。

日焼けは即座に回復し、骨格も徐々に適正なものに矯正されるため、外見が近いものになるのだとか。

知子は周囲を見渡し、少しゾッとした。

この国に入るものは皆、姿を変えてまで生に執着しているのか。

(ううん、それは私も同じだ。死んだ人を生き返らせるために来たんだから)

知子は改めて「ありがとうございました」と礼を述べ、B棟に向かう。

そこでは連絡を受けたという研究者らしき白衣の男性が知子を待っていた。

◆◆◆◆◆◆◆

「やあ、連絡をくれた方ですね。私はブラッシュです。ずいぶんお若いのに超高度先進医療をお望みだとか」

「はい、佐藤知子と言います。ナノマシンとか、蘇生法…?って言うんですか、よく分からないんですど、不死の技術が知りたいんです」

ドクター・ブラッシュは意外なほど若いが、第一印象でどこか疲れているようだと知子は感じた。

病気やケガではなさそうだが、なぜか語尾に力がない。

「ナノマシンですね。それでは案内しましょう。こちらへ」

ドクターに先導され、知子は研究エリアを進む。

「この国ではなんらかの治療と同時にナノマシンを体内に取り込みます」

「治療と同時にですか」

ドクターは「そうです、これをご覧ください」と写真を見せてくれるが、知子にはそれが何か分からない。

不思議な形の角ばった結晶のように見える。

「これはナノマシンですよ。簡単に説明すれば細胞レベルの極小ロボット、これを我が国では定期的に注射針で体内に挿入します」

「注射で、ロボットを…」

あまりにSF的な内容に、知子は頭を抱えたくなった。

理解が全く追いつかない。

だが、ドクターは知子の様子に気づくでもなく、解説を続ける。

「これが、病気を治すんですか?」

「そうです。特に初期型は体内の異常をいち早く察知し、修復するのが主目的でした――たとえば癌や体内の出血などですね。第二世代、第三世代では外傷にも対応しました」

次の写真では、切り傷が治る様子が説明されていた。

第三世代では事故で切断された足首がくっついたと書いてある。

おそらく、パフォーマーの指を治した技術だ。

「今は第四世代です。これは長い時間をかけ、体質や骨格も適切なモノになるよう改善します」

「なぜ骨格も変えるんですか?病気やケガは治るんですよね?」

思わず疑問を口にしたが、ドクターに気分を害した様子はなく、知子はホッとした。

「それではご説明しましょう。少しショッキングなモノもありますから驚かないでください」

◆◆◆◆◆◆◆

ドクターは「少し歩きますよ」と部屋を出た。

エレベーターを使い、入室した三階の研究室で知子は思わず「ヒッ」と息を呑んだ。

そこには水槽のようなモノの中に不気味な臓器や人間の四肢などが浮かんでいたのだ。

「驚かれましたか。これは培養している移植用の臓器や四肢です。ナノマシンに適応しており、最適化した体との相性を考えて調節しています」

知子はドクターの説明を聞き「あっ」と小さく驚きの声を上げた。

つまり、不死の国では体に合う臓器や血液を用意するのではなく、人体そのものを規格化しているのだ。

(たしかにすごい、けど…)

知子は自分の体が作り変えられることを想像し、たまらなく怖くなってきた。

だが、それと同時に『こんなにスゴい技術があるなら』と期待が高まっていくのも感じる。

「あの、このナノマシンって、私にも入ってるんですか?」

「いいえ、入っていませんよ。緊急の場合を除き、本人の許諾なしでは施術はありません。それに個人差もありますが、初回は倦怠感…つまり、凄まじく疲れますから、そんなに元気には動けませんよ」

ドクターはわずかに口角を上げたが、笑ったのかもしれない。

「あの、この国の人は死なないと聞いたのですが…それに蘇生法というのもあるって――」

「死なない技術、ですか。ある意味で存在します。テロメアはご存知ですか?真核生物の染色体の末端部に――いや、どう説明したものかな…」

ドクターが知子の反応を見ながら、なにやら困っている。

知識のない知子にも分かるように考えてくれる辺り、悪い人ではなさそうだ。

「細胞にはテロメアと呼ばれる老化にかかわりのある部分があるのです。このテロメアの寿命を伸ばし、細胞分裂を限りなく長く行えるようにする研究があるのですよ」

「それが死なない研究ですか?」

ドクターは「難しいですね」とアゴに手を当てて思案顔だ。

「残念ながら不死の研究というよりは、長寿の研究と呼ぶべきでしょう。現段階の理論ではどれだけ伸ばせても300年を超すことは不可能でしょうね」

「そうなんですね、300年か…」

知子の言葉を聞き、ドクターは静かに首を振る。

「理論上は300才まで生きることはできます。しかし、そのような人はいません。この国の死因の大半は『自殺』です」

このショッキングな言葉に、知子は息を呑んだ。

これだけ進んだ医療を研究しているのは死にたくないからではないのか。

なぜ自ら死を選ぶ理由があるのだろう。

納得できない様子の知子を見てか、ドクターは「ふうーっ」と深いため息をついた。

「寿命は長くなりましたが、苦しみや悩みがなくなるわけではありません。結局人間関係などの苦しみは残りますし、なにより疲れてしまうのですよ」

ドクターはべったりとした疲れを顔ににじませながら、重いため息をついた。

一気に何十才も年をとったように見える。

「サトウトモコさん、アナタには私が何才に見えますか…もう96才です。体力は衰えません、ですが気力はそうはいかない。脳は正常でも心が疲れてしまいます」

突拍子もない話ではあるが、知子はこれが『本当のことだ』と感じ取った。

ドクターの見た目は30代と言ったところだ。

だが、初対面の知子でさえ見て取れるほど疲れきっている。

「もう70年近く研究していますが…惰性でしょうね。アナタのように、新たな何かを求めて旅をするような気力は久しく失ってしまいました」

ドクターは「これが何か分かりますか?」と小さな容器を上着のポケットから取り出した。

見れば半透明のピルケースのようだ。中にいくつか錠剤が入っている。

「これは意識と自発呼吸を停止させる安楽死の薬です。この国では自らが選ばねば死ぬことも難しいのです。私がまだ飲めていないのは――やはり惰性でしょうね」

ドクターの言葉を聞き、知子の喉がゴクリと鳴った。

あんな小さな薬で人が死ぬ、そして目の前にはそれを飲むために持ち歩く人がいる。

知子の常識では自殺は『いけないこと』だ。

だが、この国で――人生に疲れたドクターに軽々しくそれが言えるだろうか。

「つまらないモノをお見せしました。ですが、これも『死なない技術』を追求した結果です」

ドクターは「皮肉なものですがね」と薄く笑い、ピルケースを上着のポケットにねじ込んだ。

◆◆◆◆◆◆◆

知子はいたたまれない気持ちになってきたが、まだ『求めているもの』を聞いていない。

意を決し、ドクターと視線を合わせた。

「あの、死んだ人を生き返らせたいんです!蘇生法についても教えてくれませんか!?」

思わず力が入り、自分でも驚くような声が出た。

ドクターも驚いた様子で目を見開いている。

「…なるほど、アナタがこの国に来たのは『死者を生き返らせる』ためですか。アナタは真剣に求めている。ゆえに私も真実を伝えましょう」

しばしの沈黙。

だが、知子はドクターが真剣に言葉を選んでいるのが分かった。

「蘇生法とは、心停止や脳死状態の患者を救う技術です。残念ながら死者を生き返らせる方法はありません」

「でもっ!死者を生き返らせるから不死の国だって――」

死者を蘇らせる技術があることは知子だって半信半疑だった。

だが、こうして専門家の口から聞くと足元が崩れていくような喪失感だ。

「不死の方法も、死んだ者が生き返ることもありません。この国の技術を見た者がいつからか『不死の国』と呼びましたが…生物はいずれ死にます。不死などありえないのです」

ドクターの言葉は死刑宣告のように聞こえた。

足がふらつき、とても立っていられない。

「大丈夫ですか、見学はこれまでにしてロビーで休んでください」

ドクターに気づかわれ、知子はロビーに案内された。

この間にもやりとりはしたが、正直あまり覚えていない。

「たしかにあなたが求める『死者を生き返らせる技術』は究極の医療ともいえます。ですが、それは本当に死者が求めているのでしょうか」

ドクターの別れ際の一言が、いつまでも知子の耳に残った。

(…はあ、記憶まで失くしたのにな。これからどうしたらいいんだろ)

途方に暮れるとは、まさにこのことだろう。

元々、この国には母親を生き返らせる技術を求めてきたはずだ…それが無かった今、何をすればよいのか皆目見当もつかない。

(私、こんな所まで来て…何してんだろ?)

なんだか自分が情けなくなり、ロビーのベンチでへたり込んでしまった。

失望と疲れからか記憶が抜け落ちた頭はひどく重い。

知子はじっとうずくまり、深いため息をついた。

◆◆◆◆◆◆◆

「――あ、キミ。ちょっといいかな?」

どれほどそうしていただろうか。

頭を抱える知子に突然声をかける者がいた。

見れば若く長身の女性だ…赤い髪と鋭い視線が印象的な美しい女性。

この国の人とは明らかに顔つきが異なるところから、入国したばかりなのだろうと推測できる。

記憶はないが、知子の直感は『この女性を知っているぞ』と告げていた。

「キミは若いのに、スゴい行動力だね。探すのに時間がかかってしまったよ」

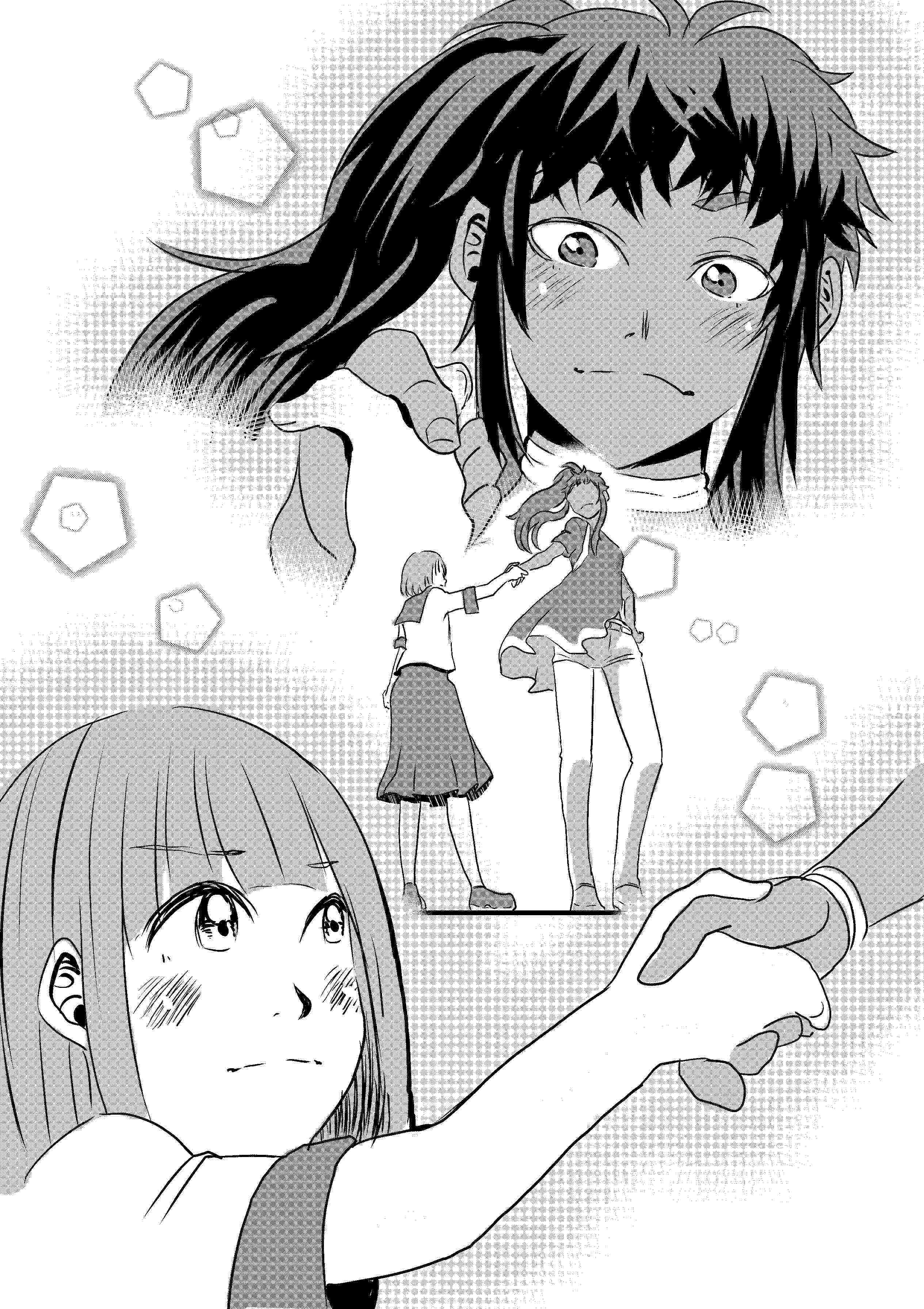

思い出した。

この語りかけてくる女性の名はソラだ。

記憶を失くす前、どのような関わりがあったのかは分からない。

だが、こうして思い出せたことを思えば、深いつき合いがあったのだろう。

「…ソラ、どうしてここに?」

「うん?やっぱり知り合いだったか。こちらも思い出せそうなんだが、どうにもイマイチ思い出せなくてね」

ソラは頭をかき「すまないね」と笑う。

美人だが、少年のような表情だと知子は感じた。

「アタシはこれをさ、キミに返すために来たようなんだ。確認してくれるかい?」

「え、これ…カバンと、私の制服?」

思わず知子は「あっ!」と声をあげた。

そう、自分の制服だ。

記憶とは不思議なもので、ひとつをきっかけとして堰が切れたように次から次へと思い出があふれ出してくる。

自分はソラと旅をし、そして彼女の制止を振り切ってここに来たのだ。

『今までの服もとっておくんだよ。自分が誰なのか忘れないためにね』

そう、いつかソラに言われたように、制服が元の世界の記憶を、今までの旅の記憶を蘇らせてくれたのだ。

「ソラ…ゴメン、ゴメンなさい。これを私に届けてくれるために記憶を…」

知子は自分のしたことでソラが記憶を失ったと気づき、頭を下げた。

制服にポトリとしずくが落ち、涙がシミをつくる。

申し訳なさと後悔で、ソラの顔を見ることができない。

「気にすることはないさ、これはアタシが決めたことだ。アタシの決断にキミが引け目を感じることはない。キミだって自分で決断してここにいるのだろう?」

ソラは彼女らしい態度で不敵に笑う。

まるで記憶を失ったことなど何でもないのだと言わんばかりだ。

「それより、いい加減に名前を教えなよ。いつまでもキミじゃ呼びづらいからね」

「私は知子、佐藤知子よ」

それだけ告げると、知子はソラと握手をした。

知子の記憶にあるままの、固い手のひらだ。

「トモコ、サトウトモコか。ちょっと難しいからトモって呼ばせてもらうよ」

なんだかおかしくなり、クスリと笑みがこぼれた。

以前、これと全く同じやりとりをしたことを思い出したのだ。

「どうだい?この国で求めたモノは見つかったのかい?」

「ううん、人を生き返らせる方法なんて見つからなかった…人は死んじゃうんだ。生き返ることなんかない。こんなの、当たり前のことなのに」

ソラは「当たり前、か」と噛むように知子の言葉を繰り返した。

「悩み事で肝心なのは『何に』ではなく、『どれだけ』だろう?世の中には当たり前でも納得できないことは、いくらでもあるからね。それはトモが真剣に向き合ったからこそ気づけたことなんだろうさ」

ソラは決して知子の悩みや答えを笑ったりしない。

どれだけ未熟でも、自分の頭で考えたことを褒め、出した答えを認めてくれる。

「人は必ず死ぬ。それがいつか分からないから、今を懸命に生きねばならないのさ。そして考えねばならない。人は『なぜ生きる』のかを」

「なぜ生きる、か…難しいね」

記憶を失くしてもソラはソラだ。

彼女は今の知子に答えを求めていない。

ただ、常に自分で考えることを求めている。

◆◆◆◆◆◆◆

「そうだ、ソラはこれからどうするの?記憶が、ないわけだし…」

知子は自分の語尾が弱くなるのを感じた。

ソラは知子のために記憶を失ったのだ。

これからどうしようかと困っているかもしれない。

「そうだね、せっかくだからここの医療を学んでみようかなと思ってる。面白そうだしね」

ソラは嬉しそうに笑う。

好奇心旺盛な彼女は、不死の国のテクノロジーに興味があるらしい。

「それじゃこれ、返しておくね。色んな人の連絡先――カレスさんとか、ジーターさんとか、話せば記憶が戻るかもしれないし」

知子がスマートフォンに似た端末を手渡すと、ソラは「カレス」と小さく呟いた。

なにか記憶が刺激されたのかもしれない。

「じゃあ、アタシからはコレだ。きっとトモへの伝言だから」

ソラは一枚のメモ用紙を知子に手渡した。

そこには素っ気なく『次の国へ』とのみ書いてある。

「トモは『何か』を求めて旅を続けるんだろう?ならアタシとはここでお別れになるわけだ」

一人で旅をする――それを想像しただけで不安がよぎる。

今までは頼りになるソラがいた、でもここからは独りだ。

(ソラ、今までありがとう。ここからが私の本当の冒険なんだね)

知子は覚悟を決め「わかった」と頷いた。

「でもお別れじゃないよ。私がその『何か』を見つけたら…まだ何かわからないけど、それを見つけたら、きっとソラに聞いてもらう。いつか分からないけど、きっと聞いてもらうから!」

ソラはじっと知子を見つめ「期待してるよ」と嬉しそうに口角を上げる。

そのあまりにいつも通りの姿に、知子は『おや?』と感じた。

(ソラ、ひょっとして記憶が戻ってるのかも…?)

ソラの記憶が戻っているならば、知子を一人で行かせる理由があるのだろうか。

この先には何が待ち受けているのだろう。

「トモ、自分で見つけるんだ。自分の答えを!」

どうしようもない恐さはある。

自分で自分の旅《じんせい》を歩む。それはとても不安なことだから。

だが、知子は力強く頷き、一歩を踏み出した。

「またね、ソラ!」

「ああ、またな!トモ!」

自分で自分の答えを見つけだすために、知子は歩き始めたのだ。

連載の続きを読みたい方へ

連載の続きを読みたい方は、ぜひ以下の「ココロほっとLINE公式アカウント」にご登録ください。

毎日を頑張ってるあなたに送る、人生ハッピーアドバイスなコンテンツをお届けしています。

ココロほっとLINEへの登録はこちら

小説の感想をお寄せください

今後の連載を決めるのはあなたの声です。ぜひお答えください。ご要望もこちらにお願いします。