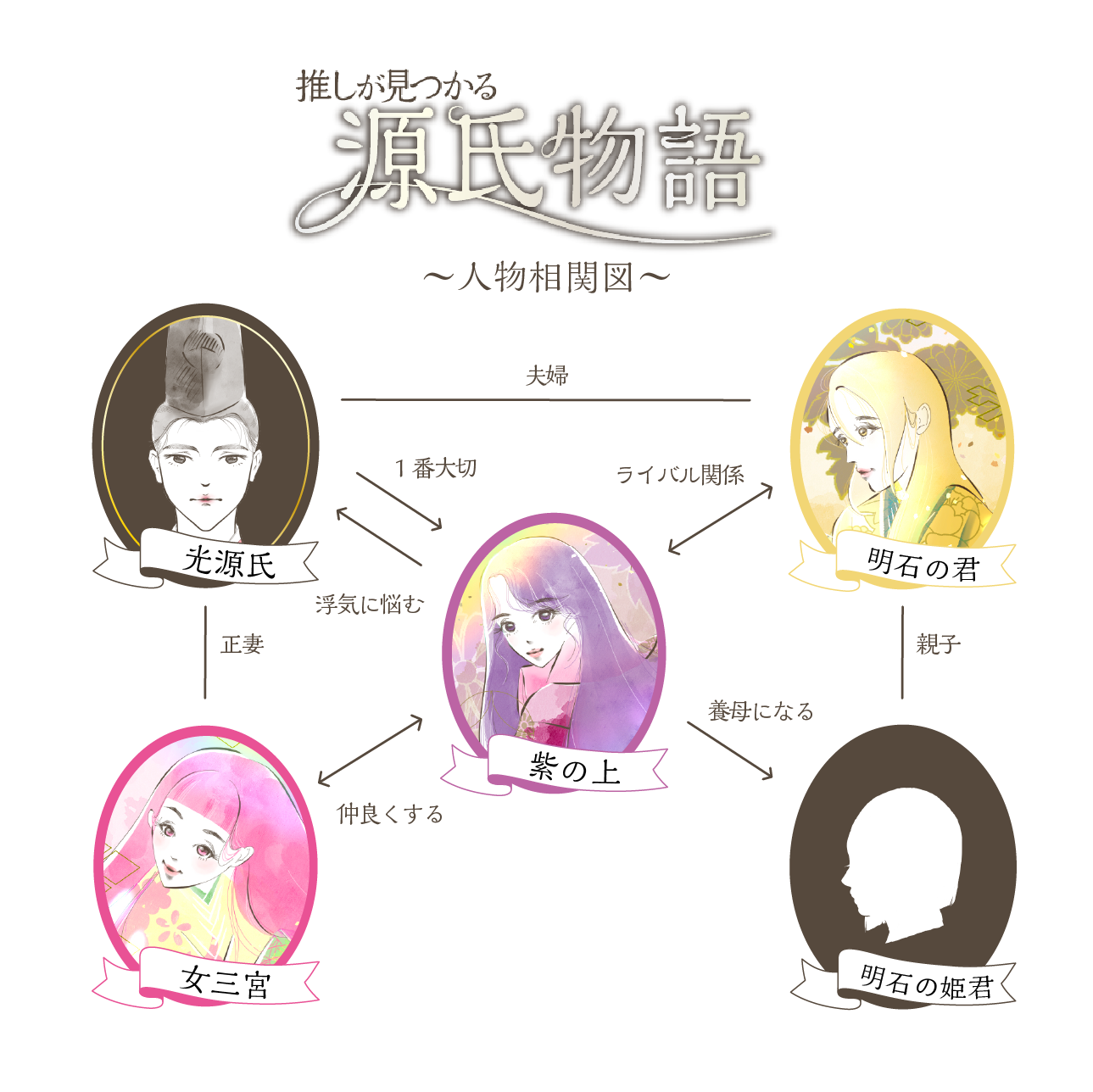

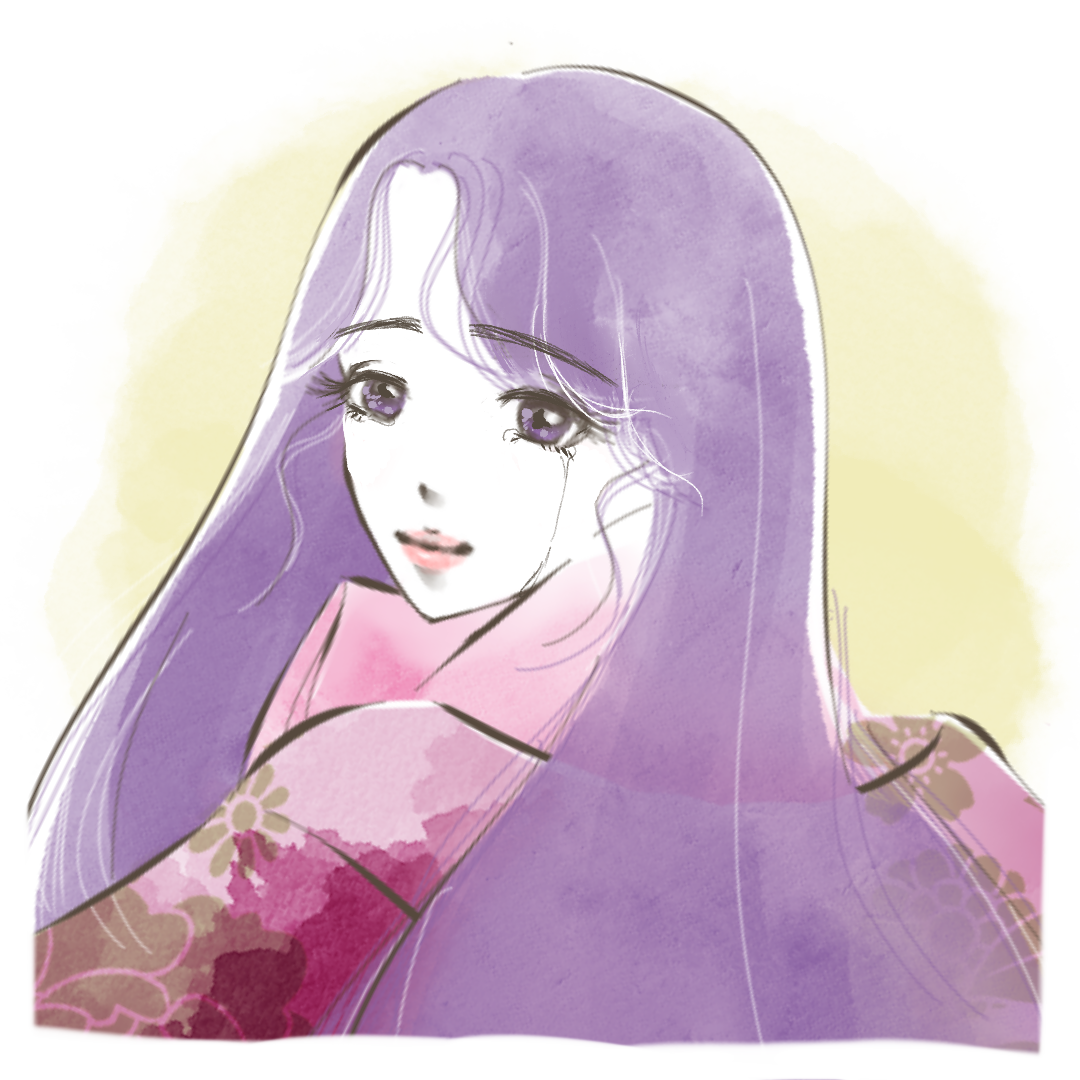

前回に続き、紫の上についてお話ししていきましょう。

彼女は幼い頃に光源氏と出会い、彼の教育方針に添って育てられ、教養も素直さも細やかさも身につけて美しく成長しました。

まさに「理想の女性」です。

紫の上の魅力についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。

孤児同然の境遇から光源氏に引き取られ、周囲から羨まれるような結婚をした紫の上ですが、心もとない人生への悩みは尽きませんでした。

その悩みや不安に比例するように、彼女の美しさにはますます磨きがかかっていきます。

後編では、光源氏との関係から紫の上の心情を追っていきたいと思います。

六条院での穏やかな暮らし

明石の姫君を引き取ってから数年後、光源氏は大邸宅・六条院を完成させました。

ここには春夏秋冬の町があり、紫の上は春の町で光源氏や明石の姫君と暮らします。

夏の町は花散里、秋の町は秋好中宮(あきこのむちゅうぐう:源氏の養女)、冬の町には明石の君が入りました。

その年の年末、光源氏は女性たちに贈る正月の晴れ着を準備しています。

紫の上は見て見ぬふりをして、それぞれの女性の容姿を想像しました。

紅梅の模様が浮く葡萄(えび)染めの小袿(こうちぎ)と今様色(紅梅色)のは紫の上の衣装。

桜色の表着は幼い明石の姫君。

明石の君には白い小袿に濃い紫のつややかなものを重ねた衣装。

気品に満ちあふれた女性らしい衣装だと紫の上は侮りがたいものを感じます。

他の女性たちへの衣装も見ながら、思いを巡らせるのでした。

年も改まった元日の朝、雲一つないうららかな空が広がり、春の町の庭は梅の香りと御簾(みす)の内から流れる香が混ざり合ってこの世の極楽浄土とまで思えます。

紫の上はゆったりと落ち着いた暮らしぶりでした。

光源氏が紫の上に祝い言を言います。

うす氷 とけぬる池の 鏡には 世にたぐいなき かげぞならべる

(薄氷がとけた鏡のような池に、世に並ぶもののない幸せな私たちの影が並んで映っています)

紫の上は、

くもりなき 池の鏡に よろず代を すむべきかげぞ しるく見えける

(曇りのない鏡のような池に、いつまでも仲良く住む私たちの姿がはっきりと見えます)

末永い契りを睦まじく詠み交わす二人は、理想的な夫婦でした。

1番幸せなひとときだったかもしれません。

明石の君との初対面

養女の明石の姫君が東宮妃(皇太子妃)として入内(じゅだい)する日が近づいてきました。

紫の上は31歳になっていました。

姫君の入内には母親が付き添うものですが、源氏は「実の母、明石の君をお世話役として付き添わせようか」と考えます。

紫の上も

「最終的に親子はいっしょになるべきもの。明石の君も離ればなれの暮らしを不本意に思い、悲しんでいるでしょう。姫君も実の母親が気がかりで恋しく思っているのでは…」

と考えて、源氏の案に賛成します。

入内の夜は紫の上が付き添い、姫君の入内後3日を過ごして、紫の上は宮中を退出しました。

紫の上に代わって明石の君が宮中に参上する夜、二人は初めて顔を合わせます。

「あなたとは今さら他人行儀はいりませんね」と紫の上が親しく声をかけました。

紫の上は明石の君の様子を見て、彼女が地方出身で身分が低いとはいえ、源氏が大事にするのはもっともだと、意外な思いで見つめます。

光源氏は数年前に太上大臣になり、さらに準太上天皇(準上皇:帝が退位した待遇に準ずる)に昇りました。

光源氏は名実ともに栄華を極めます。さまざまな要因はあるでしょうが、紫の上の内助の功も欠かせない要素だったに違いありません。

光源氏の明石での思い出…すれ違う2人

順風満帆かに見えた紫の上と光源氏も、実はすれちがいの連続でした。

多くの女性たちとの関係を見てもわかります。

思えば、光源氏が明石の君と結ばれた時もそうです。

源氏が明石から都へ帰ってきたあと、彼は紫の上に明石での思い出を語ります。

紫の上は、自分はずっと悲しみに沈んで暮らしていたのに、いっときの気まぐれにせよ、ほかの女性を想っていたのだと切ない気持ちになりました。

「昔はあれほど心の通った私たちでしたのに」とつぶやいて、歌を詠みます。

思うどち なびくかたには あらずとも われぞ煙<けぶり>に さきだちなまし

(愛し合う二人が同じ方向になびくという方角ではないにしても、私もその煙になって先に死んでしまいたい)

源氏は、「何を言うのだ。情けないことを」と、次の歌を返しました。

誰<たれ>により 世をうみやまに 行きめぐり 絶えぬ涙に 浮き沈む身ぞ

(誰のためにつらいこの世を海や山にさすらって、流し続ける涙に浮き沈みする私だというのか)

紫の上の気持ちがわからない光源氏

また、光源氏が女三宮を正妻として迎えることになったとき、紫の上は自分の穏やかな生活が奪われるのではないかと大変な不安の中にいました。

女三宮のもとへ出かけていく源氏を、穏やかではない心を抱えながら見送ります。

寂しいひとり寝が三晩続いたとき、すぐに寝入ることもできず、近くにいる女房たちに気をつかって身じろぎもできませんでした。

一方の光源氏は、あどけなく幼いだけの女三宮にがっかりして、引き取ったばかりの時でも紫の上は聡明で気が利いていたことを思い出します。

源氏は女三宮と結婚して、紫の上の人となりが素晴らしいと今まで以上に思うようになり、いっそう愛情が募るのでした。

気持ちがすれ違ったままの二人には、こんな出来事もありました。

女三宮を迎えてしばらくたったある日、光源氏がそわそわしながら「末摘花の病気の見舞いに出かけようと思う」と言います。

紫の上は、朧月夜のところへ行こうとしていると察したものの、以前のように嫉妬を見せません。

女三宮が正妻になってから、源氏から少し心が離れていっているのです。

素知らぬふりをして見送りました。

その後、帰ってきた光源氏の寝乱れた姿を見て、紫の上は「やはり…」と思いつつ、気づかぬふりをしています。

源氏にすれば嫉妬されるより見放された様子が耐え難く、朧月夜との密会の話をしてしまうのです。

続けて裏切られた思いからでしょうか、紫の上はさすがに涙ぐみます。

紫の上の心がわからない源氏は、自覚のないまま彼女を傷つけていくのでした。

紫の上の願い

光源氏が40代後半になり、紫の上に自分の半生を振り返って語る場面があります。

「普通の人以上に大事に育てられ栄華を極めたが、かわいがってくださった方々に次々と先立たれ、悲しい目に遭うことも人よりずっと多かった…」

そして紫の上の半生については、

「私が須磨や明石で謹慎していた時を除けば、あなたは宮中の妃たちのような寵愛を争う気苦労や不安はなく、なみはずれて幸運だった。分かっているかな。

女三宮を迎えておもしろくないかもしれないが、私のあなたへの愛情はますます深まったのです」

などと語りました。

紫の上は、

「私には過ぎた幸せかもしれませんが、ずっとこらえがたい悲しみがつきまとって離れません。その苦しみが祈りとなって生き永らえています。

以前にもお願いしました出家のこと、許してくださいませんか」

と言うのでした。

紫の上は、以前から出家させてほしいと光源氏に頼んでいたのです。

しかし、彼女がいない暮らしなど考えられない源氏は許しません。

源氏は、過去に関わった女性たちの誰よりも素晴らしい紫の上の人柄を讃え、女三宮のもとに出かけていきました。

紫の上は女房たちに物語などを読ませながら、

物語の中では、女は結局頼れる一人の男がいるらしいけれども、自分は頼るところがないまま生きてきたな。

人並み以上の幸運に恵まれたけれども、女の悩みが離れない人生で終わるのだろうか。つまらない一生だわ。

と思い続けていました。

病に倒れる紫の上

そしてその夜、紫の上は突然発病し倒れたのです。

胸の痛みで苦しみ、たいへんな高熱を出しました。

驚いて女三宮の元から帰った源氏は、ほかのことが考えられず、たいそう心細い気持ちで、熱心に看病します。

しかし、紫の上の病は癒えず、源氏は彼女を六条院から二条院に移しました。

源氏は付きっきりの看護で、六条院はひっそり寂しくなります。

紫の上は日ごとに衰弱していき、4月には危篤に陥りますが、なんとか蘇生しました。

ところが、うわさで紫の上が亡くなったと聞いた人々が、次々に見舞いに来るのでした。

源氏は今まで、紫の上の再三の出家の願いを許してきませんでしたが、少しでも長生きしてほしいとの思いで、「五戒」を受けることだけは許します。

五戒を受ける、とは在家の仏教信者が守るべき戒律を授けられるということです。

正式な出家ではありません。

暑い時は息絶え絶えで弱っていても、6月に入り、少し病状が安定しました。

源氏があまりにも心を痛めおろおろしている様に、気を張って薬湯などを少しでも飲むようになったのです。

紫の上が少し起き上がったのを見て、夢のようだと涙を浮かべる源氏に、彼女自身、胸がいっぱいになりました。

二人で歌を詠み交わします。

消えとまる ほどやは経<ふ>べき たまさかに 蓮<はちす>の露の かかるばかりを

(露が消えないで残っている束の間も生きられるでしょうか。たまたま蓮の露が消え残っているだけのはかない命ですのに)

源氏は、

契りおかん この世ならでも 蓮葉<はちすば>に 玉いる露の 心へだつな

(約束しておきましょう、この世だけではなく来世も極楽浄土の同じ蓮のうてなに生まれることを。その蓮の葉に玉のように置く露の、露ほどの心の隔ても私に持たないでください)

と返歌します。

源氏は一緒にいたいのですが、具合が悪いと聞いている六条院の女三宮のところに行かないわけにはいきません。

2,3日離れている間、紫の上が気がかりな源氏は手紙を送ってくるのでした。

出家への思い

ところで源氏は、六条院の女三宮を見舞い、彼女の懐妊を知ります。

不可解に思っていると、女三宮の不義密通の証拠となる、男からの手紙を発見してしまったのです。

源氏は言いようのない苦しみに突き落とされます。

もちろん誰に相談できることでもありません。

紫の上はふさぎこむ源氏を見て、女三宮が気がかりでたまらないのでは、と思い違いをします。

彼に女三宮への見舞いを勧めました。

源氏の心が自分から離れていっているのでは、と誤解したことで、紫の上はよけいに身体を弱らせることになったでしょう。

源氏ゆかりの女性、朧月夜や朝顔の姫君が出家して仏道に専念している話を源氏から聞くと羨ましく思い、同じように残りの人生を生きたいと願い続けています。

紫の上はことあるごとに出家を切望しますが、源氏は許してくれません。

紫の上は源氏をうらめしく思いながらも、自分の過去の行いが悪いからかと振り返らずにはいられませんでした。

また、自分が出家した後の源氏の孤独や嘆きを思い廻らすと、いたたまれない思いになるのです。

最後のひと時、さまざまな縁

死期の近いことをさとる紫の上は、出家できない中でも少しでも仏法の縁を求めて、3月に二条院で法要を営みます。

女性がこのようなことを学ぶ機会はあまりないのに、紫の上は仏道にもよく通じていて、大規模な法要の運営も自分でやり遂げ、源氏は感心するのでした。

紫の上は何ごとをするにつけても、しみじみとした思いです。

明石の君と歌をやり取りし、紫の上は次の歌を詠みました。

惜しからぬ この身ながらも かぎりとて 薪<たきぎ>尽きなんことの悲しさ

(惜しくないわが身ですが、これを最後に命尽きるだろうことが悲しい)

明石の君は、あたりさわりのない歌を返しました。

薪こる 思いはきょうを はじめにて この世に願う 法<のり>ぞはるけき

(「薪こり…」と唱えて行道してお経にしたがっていこうとなさる今日をはじめとして、この世で仏法を成就するまでははるか先までかかるでしょう。あなた様のお命もずっと続くはずです)

紫の上は花を見たり鳥のさえずりを聞いたりしても、音楽を聞いても、さまざまな人々の振る舞いを見ても、すべてがあわれに感じられるのでした。

紫の上は翌日から病床に臥します。

再びまみえることはないと知らされて、だれかれとなく執着されて名残を惜しみます。花散里とも歌のやり取りをしました。

絶えぬべき 御法<みのり>ながらぞ 頼まるる 世々にとむすぶ 中の契りを

(命のまもなく絶える私が営む最後の法要になるでしょうが、頼もしいことに、あなたとのご縁は先の世まで続いていくでしょう)

******

夏になると更に衰弱し、見舞いに来た明石の中宮に後のことを託すのでした。

少し気分のよい時は、育てている明石の中宮の息子・匂宮(におうのみや)を前に座らせて話をします。

「私がいなくなったら、思い出してくれますか?」

匂宮は「とても恋しいと思います。父よりも母よりもおばあさまが1番…」と涙目をこすりました。

かわいらしい様子に思わず笑いながらも、涙がこぼれます。

「大人になったら、二条院に住んで紅梅や桜をいつくしんで楽しんでください」と遺言するのでした。

紫の上の最期

秋になって紫の上は大変痩せ細り、それでも、例えようもなく愛らしい姿でした。

命はもういくばくもないと覚悟している様子は痛ましく、無性にもの悲しく感じます。

紫の上は次のように詠みます。

おくと見る ほどぞはかなき ともすれば 風に乱るる 萩のうわ露

(起きていると見えてもはかない命、ややもすれば風に乱れる萩の上露と同じです)

源氏は、

ややもせば 消えをあらそう 露の世に 後れ<おくれ>先だつ ほど経ずもがな

(どうかすると争って消えていく露のような世に、おくれ先立つ間をおかず、一緒に消えたいものです)

と涙とともに詠みます。

明石の中宮は、紫の上1人ではないと慰めます。

秋風に しばしとまらぬ 露の世を たれか草葉の うえとのみ見ん

(秋風にしばらくの間も止まらず散る露の命を、誰が草葉の上だけのことと思うでしょうか。私も同じです)

源氏は「このままで千年も万年も過ごすすべがあればいいのに…」と思います。

人の命の終わりを止める方法がないのは悲しいことでした。

紫の上はまもなく危篤状態に陥り、翌日の朝、露が消えるように息絶えました。

悲しみに分別を無くしていたのか、源氏は生前紫の上が願っていた出家を叶えたいと、息子の夕霧に相談します。

夕霧は「本当に死んでしまってから出家しても意味がないですよ。ただ悲しみが増すばかりで…」とたしなめるのでした。

まとめ:会うたびに美しくなる紫の上

最後に紫の上の死に顔を見た光源氏と夕霧は、これまで以上に美しい姿に驚きます。

紫の上の美しさは、本文中でたびたび触れられていました。

光源氏の息子・夕霧が初めて紫の上の姿を見たときには、あまりの美しさに夜なかなか寝つけなくなってしまったほどだったとか。

光源氏は、紫の上に会うたび、彼女の美しさに感動します。

去年よりは今年のほうが美しく、昨日よりは今日のほうが新鮮で、常に今はじめて目にしたかのような気持ちになる女性だったのです。

彼女は困難に直面するたび、どんどん美しくなっていきます。

見えないところでどれほど努力してきたことでしょうか。

前向きに努力するのは彼女の元来の性格でしょうが、多くのライバルがいる中で光源氏の気持ちを繋ぎとめておく意味でも、自分を磨く必要があったのでしょう。

光源氏だけが頼りだった紫の上、他の誰よりも紫の上を愛していた光源氏。

お互いに支え合っていても、最後まですれ違いばかりだった二人を見ていると、切ない思いが残ります。

しかし、つらい人生だったからこそ人々は紫の上に心を寄せ、千年間愛され続けてきたとも言えるのではないでしょうか。

******

続いて紹介するのは、紫の上のライバルとなった明石の君(あかしのきみ)です。

光源氏が須磨(兵庫県)で謹慎した際に出会った女性です。

彼女には地方出身で身分が低いというコンプレックスがありました。

そんな明石の君は、源氏物語の中で1番幸せになった人と言われます。

それはなぜか、次回ご紹介いたします。

明石の君の記事はこちらからご覧いただけます。

話題の古典、『歎異抄』

先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。

令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。

ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!