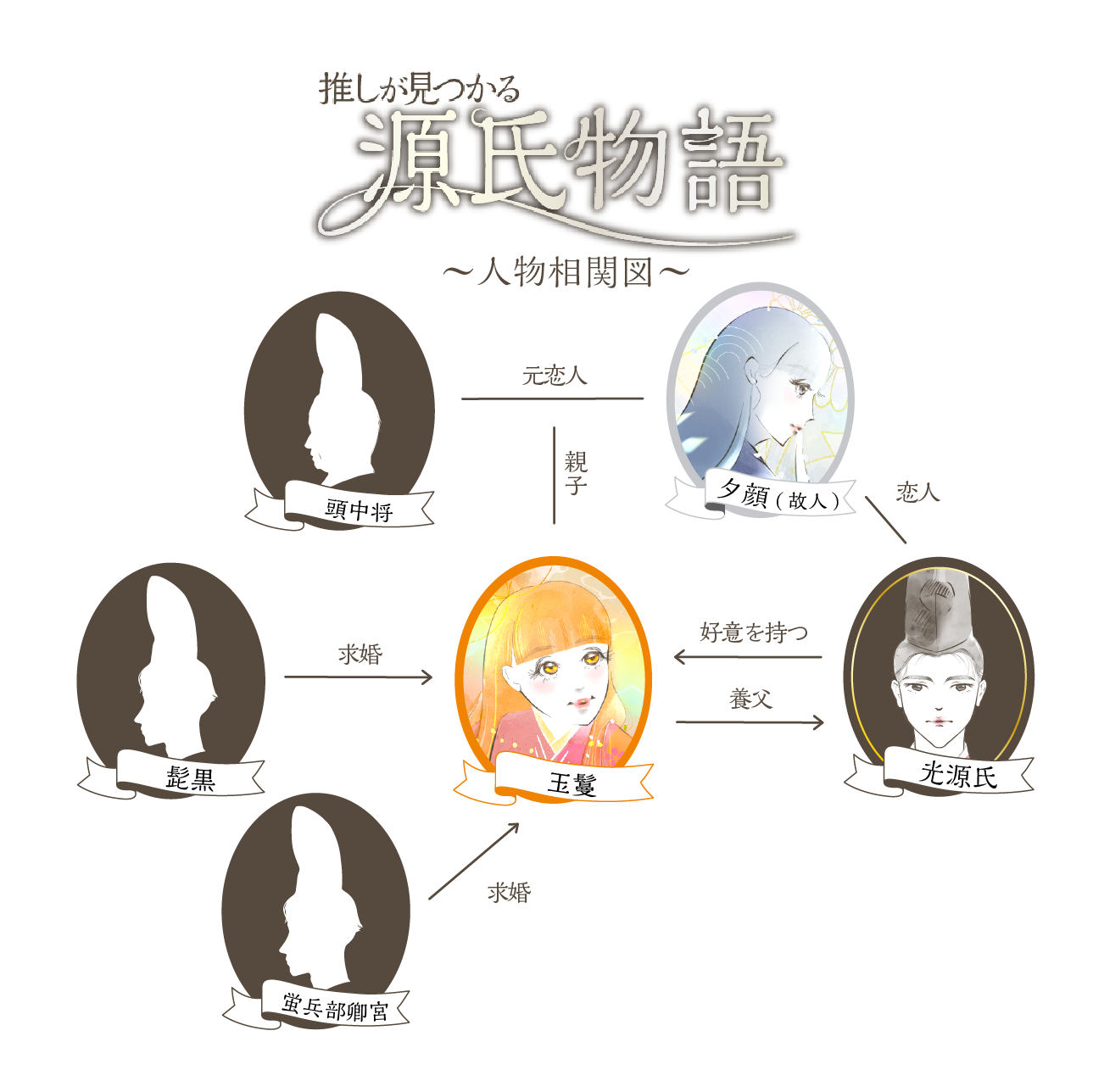

今回は、源氏物語の中で1番モテモテだったヒロイン、玉鬘(たまかずら)についてお話ししましょう。

彼女の父は光源氏のライバル・頭中将(とうのちゅうじょう)で、母は夕顔です。

しかし、玉鬘は父とも母とも離れ、乳母の手で育てられることになりました。

都から九州そしてまた都へと、それぞれの地でさすらいを余儀なくされた姫君です。

「源氏物語」全54帖の中でも、彼女が中心となる巻は「玉鬘十帖」と呼ばれ、親しまれています。

玉鬘は一体どんな人生を歩んだのでしょうか?

母と別れ、九州で育つ

玉鬘ははじめ母・夕顔と暮らしていました。

その後、事情があって乳母に預けられ、母とは別れて暮らすことになりました。

実は玉鬘が3歳のときに夕顔は急死してしまうのですが、離れて暮らしていた玉鬘はそのことを知る由もありません。

乳母も夕顔の死を知らないままでした。

夕顔について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

玉鬘は乳母に預けられたまま、4歳のときに乳母の夫の赴任先である筑紫(九州北部)へ行くことになります。

旅の途中、「お母さまのところに行くの?」と言って周囲の涙を誘いました。

実の父である頭中将に姫を託す道もありましたが、正妻や腹違いのきょうだいたちにいじめられたらと思うと心配で、とても預けられなかったのです。

都への逃避行

玉鬘が10歳くらいのとき、乳母の夫が「姫(玉鬘)の帰京を最優先するように…」と言って亡くなりました。

この頃、すでに玉鬘には気高い美しさがあり、やがて母・夕顔以上に輝く姫に育ちます。

姫を恋慕う人は後をたちませんでしたが、乳母は「身体が不自由なので…」と言って、求愛を退け続けていました。

玉鬘が20歳を迎えた頃、乳母の一家は肥前(現在の佐賀、長崎あたり)に移り住みます。

すると、肥後の国(熊本県)の豪族・大夫監(たいふのげん)という熱烈な求婚者が現れたのです。

自ら乗り込んできた大夫監は、乳母の息子たち3人に働きかけ、2人を味方にしてしまいます。

長男だけは父の遺志を守り、姫の帰京を願っていました。

ある春の夕暮れ、玉鬘の住む邸を訪れた大夫監は、「たとえどんな事情があっても、姫君をお后のように大切にする所存」などと言い張り、あまりにも強引でした。

堂々とした体格で、荒っぽい田舎者の振る舞いです。

乳母は困惑し、恐れおののきます。

大夫監は求愛の歌を何とかひねり出し得意になり、結婚の日取りまで決めてしまいました。

恐怖に駆られた乳母は、長男をせきたて、夜にこっそりと玉鬘を連れて家を出ます。そして都へと船路を急いだのです。

乳母の長男や娘も伴侶や子どもを置いて、乳母や玉鬘とともに逃避行の旅に加わりました。

行く先も 見えぬ波路に 船出して 風にまかする 身こそ浮きたれ

(行く先も見えない波路に船を出して、風にまかせるしかない身の頼りないこと)

と玉鬘も心細さを募らせます。

海賊の出現や、更に恐ろしい大夫監の追っ手におびえての旅でしたが、航海の難所も無事に過ぎ、一行はついに都にたどり着きました。

その後、一行は九条あたりにある知り合いの家に落ち着くことになったのです。

右近との再会

乳母は玉鬘を父に引き合わせる方法もなく、彼女の将来を思って途方に暮れました。

玉鬘は「せめて母に会いたい…」と思い、乳母の長男の勧めもあり、長谷寺参りに出かけます。

その道中に泊まった宿で同じ部屋の相客になったのが、夕顔の側にいた女房・右近でした。

どちらも思いがけない再会を喜びます。

玉鬘は田舎で育ったとは思えない様子で、右近からの歌にも申し分のない歌を返しました。

初瀬川 はやくのことは 知らねども 今日の逢う瀬に 身さえ流れぬ

(初瀬川の早瀬のような、早くに過ぎた昔のことは知りませんが、今日お目にかかることができて、嬉し涙声にこの身までも流されてしまいそうです)

夕顔の死を知った乳母は、実父への取り次ぎを右近に願いますが、右近は「玉鬘を光源氏のもとに…」と語ります。

夕顔の遺児を気にかけている源氏がこの才色兼備の姫君には満足するに違いない、と思ったからです。

玉鬘は光源氏の養女に

話を聞いた源氏は、実父にはしばらく知らせず、玉鬘を養女として引き取ることを決意します。

子だくさんの実父の邸に引き取られるより、六条院で妙齢の姫として大切にされるのが幸せだろう、というわけです。

玉鬘の元に光源氏から手紙が送られてきます。

「あなたに心当たりがなくても、どなたかに尋ねて、いつか私と縁がつながっていることがわかるでしょう」と。

玉鬘は、実父の手紙ならどれだけ嬉しいことか、と思います。

「人の数にも入らぬ私は、どういう縁があって、この憂き世に生まれてきたのでしょう」と返しました。

光源氏は自らの歌に対して見事にやわらかく切り返す才気に満足します。

源氏は妻・紫の上に夕顔とのいきさつを打ち明け、六条院・夏の町に引き取って花散里に世話を頼みました。

さっそく訪ねてきた源氏は、彼女の容姿の好ましさを喜び、「長い間、あなたをどんなに案じてきたことか」などと語ります。

その年の暮れ、光源氏はゆかりの女性たちに新年の衣装を配ります。

玉鬘には赤の袿(うちぎ)と山吹襲(やまぶきがさね)の細長が送られました。

都でもモテモテ!玉鬘に魅了された男たち

九州から都へ移り、光源氏に引き取られた玉鬘。

「玉鬘が源氏のもとでとても大切に育てられている」といううわさを聞いて、彼女に心を寄せる貴公子が多くいました。

彼女の美しさに心奪われた男性を何人か紹介しましょう。

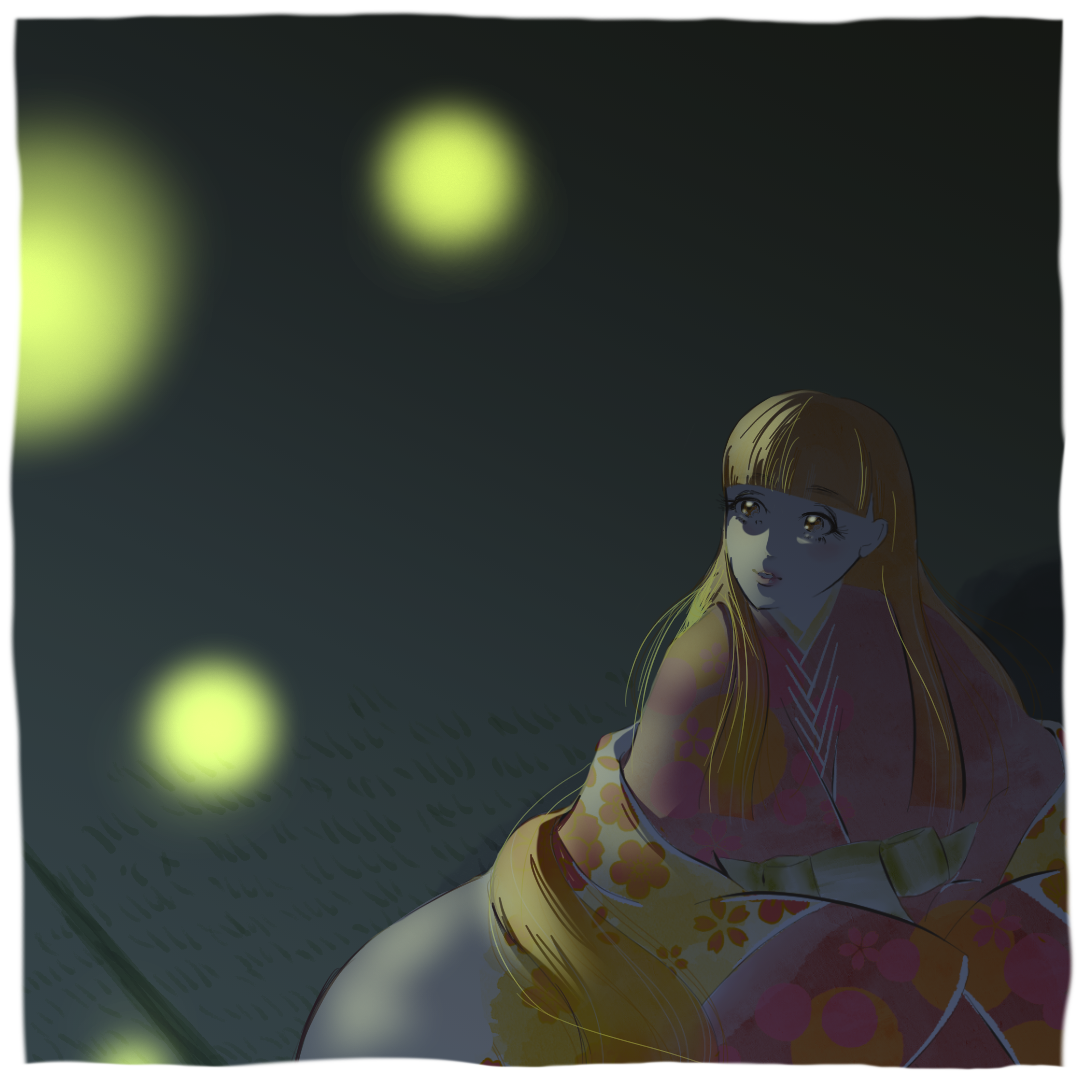

A.蛍兵部卿宮(ほたるひょうぶきょうのみや)

玉鬘に心を寄せる人たちの中で、源氏の異母弟・蛍兵部卿宮(通称:蛍の宮)はとくに真剣でした。

彼は重ねて恋文を送ってきます。

玉鬘に心惹かれながらも、養父として手を出せない源氏は、蛍兵部卿宮をからかうことで不満を解消しようと考えました。

源氏は玉鬘の女房に「蛍の宮様をお待ちします」という内容の返事を代筆させたのです。

待ち構えている光源氏は一人胸をときめかせています。

蛍の宮はそんなこととはつゆ知らず、夕闇が過ぎた頃、大喜びで玉鬘を訪ねてきました。

几帳だけを間にはさみ、玉鬘のそば近くに案内されます。

源氏の手配もあり、部屋いっぱいには深く香りが立ち込めていました。

蛍の宮は想像以上に素敵な姫君に違いない、と心をときめかせます。

一方の玉鬘は、蛍の宮の長々とした話に返事をためらっていました。

と、その時です。源氏が近寄ってきて、隠していた蛍を玉鬘の前に放ったのです。

いきなり明るく光に照らされて、玉鬘はとっさに扇で顔を隠します。

しかしほんの一瞬といっても、蛍の光に浮かぶ美しい玉鬘の姿を見た蛍の宮は呆然としてしまうのでした。

彼は玉鬘にすっかり心を奪われてしまいます。

鳴く声も 聞こえぬ虫の 思いだに 人の消<け>つには 消ゆるものかは

(鳴く声も聞こえない蛍の思いでさえ、人が消そうとして消せるものではありません。まして私の恋心の火はどうして消せましょうか)

と歌を送りました。

しかし玉鬘は冷たく、

声はせで 身をのみこがす 蛍こそ 言うよりまさる 思いなるらめ

(声は出さずにただ身を焦がす蛍の方が、声に出して言われるあなたより、深い思いを抱いているのでしょう)

と返事をして、奥に引っ込んでしまいました。

蛍の宮は涙と雨に濡れながら、まだ暗い中を帰っていったのでした。

B.光源氏

玉鬘を引き取ってしばらくたったある日の夕方、源氏は玉鬘に恋心を告白してしまいます。

一雨降った後の若葉の風情に、亡き夕顔のような柔らかな雰囲気の姿を見て、抑えきれなくなったのでした。

「橘の香りをかぐにつけても、あなたの母君と別人とはとても思えないことだ」と手をとったのです。

玉鬘は初めて男性にそのようなことをされ、わけがわからず不安な心で、次の歌を詠みました。

袖の香を よそうるからに 橘の みさえはかなく なりもこそすれ

(袖の香につけても、私の母が偲ばれるということは、橘の実…私の身も、母のようにはかなく消えるのかもしれません)

玉鬘は思いがけない事態に震え、たいへん嫌な気持ちでした。

それからまたしばらくたったある日、源氏は琴を枕に玉鬘に寄り臥して、夜更けまでぐずぐずしていました。

消えかかった篝火を明るく焚かせ、玉鬘に目をやるとたいそう美しいのです。

立ち去り難い源氏は歌を詠みかけます。

篝火に たちそう恋の 煙<けぶり>こそ 世には絶えせぬ 炎なりけり

(篝火とともに立ち上る煙こそ、いつまでも消えない私の恋の炎です)

そして、「いつまで待てというのか。人目を忍ぶ苦しい思いなのだ」と続けます。

玉鬘は奇妙な二人の関係だと思いながら、

行方なき 空に消ちてよ 篝火の たよりにたぐう 煙<けぶり>とならば

(その恋は果てしない空に消してしまってください。篝火とともに立ち上る煙と言うならば)

と返し、「人が不審に思うことでしょう」と重ねました。

C.夕霧

あるとき、野分(のわき:台風)が吹き荒れました。

玉鬘は一晩中、恐ろしい思いをしながら過ごし、翌朝いつもより寝過ごしてしまいます。

起きて身繕いをしていると、源氏が部屋に入ってきました。

座っている玉鬘に日の光が明るく差し込み、目の覚めるような美しさです。

源氏は野分の見舞いにかこつけて、いつものように恋心をほのめかしてきます。

いつもは見ている人などいないのですが、この時、光源氏の息子・夕霧がそっと覗いていたのです。

源氏が玉鬘に戯れ、彼女も困った様子ながら、素直に源氏に寄りかかっている。

二人が実の父と娘だと思っている夕霧は、離れて生活していたからといって、こんなことがあるのか、と驚愕し嫌な気持ちになりました。

それでも夕霧は、彼女を八重山吹が咲き乱れ、露がかかって夕日に映えているようだと素敵に感じるのでした。

後に夕霧は、玉鬘が姉ではないと知ります。

夕霧は恋心を訴えるも、玉鬘は取り合いませんでした。

注目の的の玉鬘

モテモテの玉鬘をどうしたらよいのか、源氏は悩みます。

このままでは自身の恋心を抑えきれそうにありません。

妻の一人にしてしまっても、紫の上のように扱えないことははっきりしています。

そんな気の毒な状況にもしたくありませんでした。

そのため宮中に尚侍(ないしのかみ:女官の最高位)として出仕させることを考えます。

裳着(女性の成人式)を行い、玉鬘と実父・内大臣(頭中将)との対面も済ませました。

玉鬘は、尚侍として出仕することを勧められたものの、思い悩んでいました。

尚侍は女官であり、妃ではないのですが、帝の側に仕えて取り次ぎなどをするので、寵愛を受けることもあります。

このときの帝・冷泉帝(れいぜいてい)の後宮には、源氏の養女の秋好中宮や姉妹にあたる女御がいるのです。

寵愛を競い合うことになったりしないか、と不安でした。

結局、玉鬘は出仕することが決まり、彼女を想う男たちはますます切実な気持ちになります。

蛍の宮からもしきりに手紙が送られてきますし、髭黒(ひげくろ)という男も玉鬘を妻にしたいと望んでおり、玉鬘のきょうだいである柏木を介して求婚しました。

みんな、出仕の前になんとか玉鬘と結婚したい、という思惑です。

玉鬘は次々届く手紙の中で蛍兵部卿宮の「帝の元でも私を忘れないでください」という手紙には歌を返しました。

心もて 光にむかう あおいだに 朝おく霜を おのれやは消つ

(自分から日の光に向かう葵でさえも、朝に置く霜を自ら消すでしょうか。まして自分から望んだわけではなく出仕する私があなたを忘れたりはしません)

玉鬘の思いがけない結末

蛍の宮と結ばれるかと思われた玉鬘が、結果的に結ばれたのは、なんと髭黒でした。

玉鬘の意思を無視した強引な結婚で、彼女は大きなショックを受けます。

髭黒は手引きした女房などにも感謝し、もう嬉しくて嬉しくてたまりません。

光源氏は残念でしたが、髭黒を婿とする儀式をきちんと行います。

玉鬘の結婚を聞いて、冷泉帝も残念がり、ほかの求婚者たちも落胆しました。

髭黒だけが有頂天になって浮かれています。

玉鬘はもともと自分から誰にでも話しかけていく明るい性格なのに、すっかり塞ぎ込んでしまいました。

髭黒がいない昼間に源氏が訪ねてきて話しかけられると、彼女は身の置き所なく涙が流れてしまいます。

涙の川の流れに浮かぶ泡となって消えてしまいたい、という思いでした。

******

玉鬘の機嫌をとりたい髭黒は、彼女を尚侍として宮中に参内させます。

尚侍はいわゆる女性官僚のトップです。

玉鬘は結婚してからも仕事をもって生きていきました。

また、玉鬘は、髭黒の正妻・北の方が産んだ男の子たちを育てることになったものの、子どもたちはとてもよくなつきます。

その年の暮れに、玉鬘自身も子どもを出産しました。

やがて玉鬘は男の子3人、女の子2人の母親になります。

夫・髭黒を早くに亡くし、子どもたちのことで苦労がありつつも、よき母親として家庭を築いていくのでした。

まとめ:どんな場所でも輝く女性・玉鬘

両親と生き別れ、都から九州、そしてまた都へと場所を転々としてきた玉鬘。

人間関係も次々と変化する中、明るく親しみやすい彼女は常に自分の置かれたところで精一杯生きていました。

彼女は幼いころから、普通ではありえないような経験をたくさんしています。

モテモテだったのも、他のヒロインには見られないことでした。

異性から人気があるのは1つのステータスと言えますが、玉鬘にとっては災難でしかなかったのかもしれません。

結果的には、1番ありえないと思っていた人と結婚することになりました。

しかし、よき母親となり、よい家庭を築けたのは、どんな場所でもベストな対応をして輝ける、彼女の特性あればこそではないでしょうか。

******

次に紹介するのは、六条御息所の娘・秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)です。

母・御息所は光源氏との恋愛に夢中になり、大変苦労しました。

彼女の娘である秋好は、たった一人の家族だった母亡き後、光源氏を養父として人生を歩んでいきます。

母と同じような人生か、それともまったく別の人生か。

秋好はどのように生きていったのでしょうか。

次回の記事でご紹介したいと思います。

秋好の記事は、こちらからご覧いただけます。

これまでの連載はコチラ

話題の古典、『歎異抄』

先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。

令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。

ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!